鈣功效有哪些你知道嗎?「鈣」對骨骼的益處,只是鈣其中一項重要的生理功能,鈣還參與體內多項與生命直接相關的生理反應調控,因此血鈣恆定的重要性並不亞於骨鈣。而提到「補鈣」除了吃鈣片以及喝牛奶外,有沒有其他適合補鈣食物?每天究竟需要補充多少鈣才算足夠?鈣的攝取量、吃法等以上的問題,閱讀本篇就能獲得解答!

為什麼要補充鈣質?

鈣片、鈣粉是國人相當常見的膳食保健品之一,但對於補鈣,可能十之八九的民眾會口徑一致說出補鈣是為了預防骨質疏鬆的保健食品。但其實,雖然99%的鈣存在於硬組織中,如骨骼及牙齒,可做為結構性的支撐,但剩下的1%則具有調節性,廣泛的分布於血液、體液或其他組織中,如肌肉、神經等,會參與重要的生理調節。

缺鈣症狀有這些!

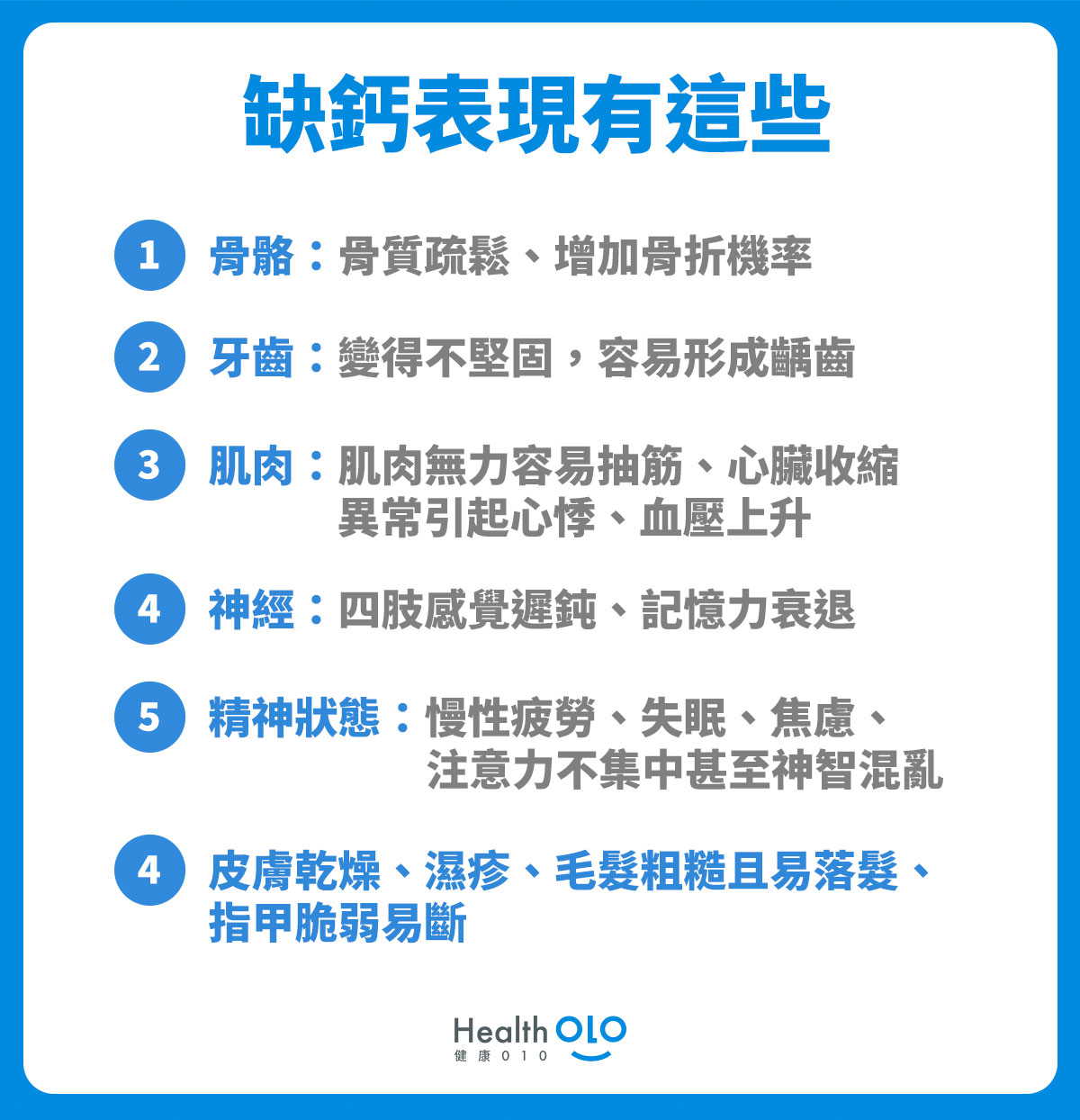

鈣的功能可粗分成結構性及調節性,兩者會互相影響彼此,加上缺乏的情況及嚴重程度不同,使得缺鈣的症狀存在非常大的個體差異。

若是結構性的鈣缺乏,主要會產生骨骼及牙齒症狀,相反的,調節性的鈣缺乏,則常以肌肉(含心肌)、神經、皮膚、毛髮、指甲等症狀來呈現。

- 骨骼:

當骨鈣流失,造成骨密度下降,進而演變成骨質疏鬆增加骨折機率。 - 牙齒:

鈣缺乏發生在牙齒,讓它變得不堅固,甚至影響會齒列,也容易形成齲齒。 - 肌肉:

缺鈣發生部位是骨骼肌時,會出現肌肉無力、容易抽筋..等情況;若是發生在心肌,則造成心臟收縮或放鬆異常會影響心臟的律動而引起心悸;血管平滑肌缺鈣,則會增加阻力使血壓上升。 - 神經:

神經系統缺鈣可能出現感覺遲鈍,特別是四肢及嘴唇邊或是記憶力衰退。 - 精神狀態:

缺鈣也會影響個體精神狀態,而出現慢性疲勞、失眠、焦慮、注意力不集中甚至神智混亂…等。 - 皮膚、毛髮、指甲:

皮膚乾燥、濕疹、毛髮粗糙且易落髮、指甲脆弱易斷也有可能是缺鈣所引起。

鈣功效有哪些?8大鈣功效完整說明

鈣是人體占比相當高的礦物質,約占體重的2%,其中99%以上的鈣儲存在骨骼及牙齒,剩下的1%存在其他組織及體液中,鈣離子透過小腸、骨骼及腎臟進行調節,使它維持在動態平衡的狀態,以下將介紹鈣的生理功能。

鈣功效一:維持骨骼健康

骨骼是一個動態的組織,主要透過破骨細胞(osteoclasts)及成骨細胞(osteoblast)進行代謝。 在成長期,成骨細胞活性大於破骨細胞,骨骼會增長,但是到了青春結束後,骨骺板即俗稱的生長板癒合,骨骼便不再變長,不過破骨細胞及成骨細胞仍持續作用-進行骨重塑,因此需要不斷提供原料-羥磷灰石(Ca₅(PO₄)₃)。另外,研究發現補充鈣片及維他命D可減緩骨質流失、增加骨密度並有助於減少骨折發生率。

鈣功效二:血液凝固

凝血是止血過程中重要的一環,目的是將血液由液態轉變成較不流動的狀態,此過程涉及了13種以上的凝血因子,而鈣正是凝血因子Ⅳ。

鈣功效三:細胞訊息的傳遞及酵素調控

鈣在體內可作為第二信使(second messenger),負責細胞內訊號的傳遞,觸發一系列的生理反應,如細胞分化、遷移、細胞凋亡,同時鈣也可參與酵素活性的調節。

鈣功效四:肌肉收縮

鈣離子可作用於骨骼肌、心肌及平滑肌三種不同類型的肌肉,雖然作用方式略有不同,不過大多是協助肌肉收縮。

鈣功效五:神經傳訊

當鈣離子透過專門通道進入神經細胞後,會引發神經傳遞物質的釋放,此時,神經傳遞物質會與細胞表面的特殊接收器結合而產生對應的生理反應,細胞表面有神經傳遞物質接受器的組織,如神經元、腺體或肌纖維。

鈣功效六:降低心血管疾病及死亡

早期研究發現,若更年期婦女攝取較多的鈣質,則可降低缺血性心臟病引發的死亡率;另外則觀察到,鈣質的補充有助於脂質代謝,以降低壞的膽固醇LDL,同時增加好的膽固醇HDL:鈣的補充也有助於收縮壓及舒張壓的下降,效果在年輕人較顯著。

鈣功效七:減緩經前不適感

月經週期同時會影響體內鈣、鎂及維生素D的濃度,而造成經前不適等身心症狀,其症狀與缺鈣的症狀有高度重疊性,因此,足夠的鈣及維生素D攝取,有助於緩解經前不適症狀。

鈣功效八:降低代謝症候群發生率

研究指出每天多增加300毫克鈣攝取可降低代謝症候群的發生率達7%:另有研究發現,適量的鈣質補充,有助於降低體重,特別是BMI數值正常、孩童、青少年、成年男性及停經前女性效果更明顯。

代謝症候群是數種症狀的總稱,包含血壓、血糖、血脂及腰圍異常的現象同時出現在同一個體上,增加個體發生心臟病、中風及糖尿病的風險。

鈣質攝取量要多少?

參照衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版,成人鈣攝取量建議為1000毫克/天,上限攝取量則訂為每日2500毫克,懷孕及哺乳並不需額外增加(維持1000毫克/天),其他年齡層請參閱下表。

| 鈣(毫克) | 上限值(毫克) | |

|---|---|---|

| 0-6月 | 300 | 1000 |

| 7-12月 | 400 | 1500 |

| 1-6歲 | 500~600 | 2500 |

| 7-9歲 | 800 | |

| 10-12歲 | 1000 | |

| 13-18歲 | 1200 | |

| 19以上 | 1000 | |

| 懷孕 | +0 | |

| 哺乳 | +0 |

高鈣食物有哪些

一般鮮乳大約每cc可提供1毫克左右的鈣質,一杯300cc鮮乳即可滿足近1/3鈣每日需要量,以下另整理各種食物類別,含鈣量超過鮮乳的食物。

| 分類 | 每100G食物中的鈣含量 |

|---|---|

| 堅果種子類 | 芝麻(1400毫克)、杏仁果(253毫克)、蓮子(129毫克) |

| 澱粉類 | 烘乾地瓜片(158毫克)、山藥白肉(146毫克) |

| 蔬菜類 | 紫菜(352毫克)、洋菜(248毫克)、石蓮花(231毫克)、山芹菜(222毫克)、菠菜(192毫克)、九層塔(191毫克)、芥藍菜(181毫克)。 |

| 豆類 | 豆干丁(640毫克)、傳統豆花(300毫克)、冷凍豆腐(241毫克)、黃豆(194毫克)、烘烤黑豆(204毫克)、大紅豆(138毫克)、毛豆(123毫克) |

| 肉類 | 小魚干(2213毫克)、魚肉脯(966毫克)、吻仔魚(356毫克)、蟹腳肉(319毫克)、生蠔(149毫克) |

| 蛋類 | 雞蛋黃(158毫克) |

鈣含量固然重要,不過也要注意吸收率,除了牛奶以外,許多的蔬菜及豆類雖然含鈣量不低,但是有些同時含有較高量的植酸、草酸,會干擾鈣的吸收,而降低吸收率。

看更多專家鈣片推薦:鈣片推薦14款!鈣片挑選原則、補鈣重點一次看

鈣質形式比較:碳酸鈣、海藻鈣、檸檬酸鈣

若是飲食無法滿足每日鈣需要量時,則建議選用鈣補充品來補足,市售的鈣補充品玲瑯滿目,鈣的來源及型式種類也相當多,最常見的以碳酸鈣型式為主(價格低),而目前公認較佳的鈣質來源為檸檬酸鈣及海藻鈣(價格較高)。

| 主要鈣型式 | 原料來源 | 鈣含量 | 優點 | 缺點 |

| 碳酸鈣 | 牡蠣殼 | 40% | 製作成本低

價格便宜 |

1.留意海洋重金屬汙染風險

2.碳酸鈣吸收時需要胃酸協助,於餐後補充,另外,老年人或胃酸分泌不足者不建議使用 |

| 碳酸鈣 | 珍珠 | 40% | 製作成本低

價格便宜 |

|

| 碳酸鈣 | 碳酸鈉和氯化鈣的水溶液複分解反應生成沉澱,然後經脫水、乾燥和粉碎而製得 | 40% | 價格便宜 | |

| 海藻鈣 | 鈣化海藻 | 32% | 同時含有其他礦物質鈣、鎂、鐵、硒等 | |

| 檸檬酸鈣 | 檸檬酸發酵過程中,使用氫氧化鈣中和,會沉澱出難溶的檸檬酸鈣 | 21% | 1.較佳的生物可利用性 2.較好的溶解性 3.預防草酸鈣結石的功能 4.吸收不需胃酸協助 |

鈣含量較碳酸鈣低(21%) |

| 乳酸鈣 | 基質經乳酸菌種發酵 | 15% | 1.溶解度高及溶解速度快 2.生物利用率高 |

含鈣量低(13%)有乳糖不耐患者不適用 |

| 葡萄糖酸鈣 | 葡萄糖酸與碳酸鈣中和而成 | 9% | 1.溶解度高及溶解速度快 2.生物利用率高 |

鈣含量低(9%) |

鈣質搭配4營養素使用才全面

1.鈣+D3好吸收

維他命D會透過增加小腸對鈣的吸收、調節骨鈣的釋放及降低腎臟對鈣離子的排出,以維持血鈣的恆定,此外,維他命D對於維持肌肉正常功能及強度上也扮演相當重要的角色。

看更多專家推薦維生素D:最新10款維生素D推薦評比和挑選指南,專家告訴你為何需要補充維生素D

2.鈣+維生素C好利用

礦物質通常需先轉變成離子狀態才能被小腸吸收,而維生素C提供酸性的環境,可略增加鈣的水溶性而增加其吸收率,維生素C也有助於骨骼有機成分中-膠原蛋白的合成,有效的將鈣質留住以增加利用。

3.鈣+維生素K強化作用

維生素K依賴性蛋白需要維生素K作為輔酶,協助其蛋白轉變成具有螯合鈣離子的活性狀態,特別強化鈣在凝血及骨骼上的效應。

4.鈣+鎂鞏固結構

鈣與鎂的生理作用是相輔相成的,所以兩者攝取時需取得一定的平衡,目前較推薦的比例為鈣:鎂=2:1。

- 鈣使神經興奮,鎂能協助神經鎮靜。

- 鈣偕同鉀幫助肌肉收縮,鎂則是使肌肉放鬆。

- 鈣有助於止血路徑進行,鎂則是使血流順暢。

- 鈣在骨生成時提供原料,而鎂刺激成骨細胞的活性,並增加骨形成過程時的酵素活性。

鎂也是巨量礦物質之一,60%存在於骨骼、30%存在肌肉剩下的10%則分布於軟組織及細胞內液中。

鈣片什麼時候吃?

鈣吸收發生在小腸,其吸收過程容易受到食物中其他成分干擾,如:植酸、草酸等,所以,最推薦吃鈣補充品的時間點其實是空腹、餐間或睡前。不過仍要考量到鈣補充品的型式,例如,檸檬酸鈣的吸收不仰賴胃酸的協助,所以補充時間非常彈性;而碳酸鈣吸收時,需要胃酸的協助,所以只能於餐後補充,此外,小腸對鈣的吸收有其上限,單次劑量以不超過500毫克,否則吸收率會大打折扣。

根據最新版國民營養健康狀況變遷調查(2017-2020),鈣是國人攝取最差的礦物質,除了1-3歲孩童外,其他年齡層皆未達建議攝取量,缺鈣儼然成為一個相當普遍的社會現象,透過正確的飲食攝取,搭配鈣補充品的使用輕鬆「灌鈣」,相信大家都能成為有「骨氣」的人。

鈣片不能和什麼一起吃?

鈣片的攝取需要注意與某些食物和營養素的搭配,以避免影響鈣質的吸收效果。以下詳細說明:

- 高蛋白食物:包括大豆、魚肉和雞肉等,這些食物含有較高的磷酸,可能導致鈣質排出,降低吸收效果。

- 高纖維食物:如全麥麵包、菠菜、紅豆等,這些食物中的植酸會影響鈣質的吸收。

- 鐵劑:鈣與鐵在腸道中會相互競爭,建議分開攝取以提高各自的吸收率。

- 含咖啡因飲料:咖啡和茶等飲品含有草酸,會妨礙鈣質的吸收。

- 酒精:酒精會影響身體對鈣質和維生素D的吸收,降低鈣質的利用率。

- 高磷、高鈉食物:包括加工食品如香腸、火腿和汽水等,高磷會促進鈣質排出,不利於骨骼健康。

鈣片的潛在副作用

鈣片的副作用主要與劑量和個人體質有關。以下是常見的副作用:

- 腸道不適:鈣片可能引起便秘、消化不良、噁心或嘔吐,尤其是在高劑量攝取的情況下。

- 高血鈣症:長期高劑量的鈣補充可能導致血液中鈣濃度過高,這會影響骨骼健康,並可能導致腎結石及心血管問題。

- 脹氣和胃部不適:特別是碳酸鈣類型的鈣片,可能在體內解離後產生氣體,導致脹氣或胃部不適。

- 心臟問題:過量攝取鈣可能對心臟功能產生影響,特別是與某些心臟藥物同時使用時。

- 腎結石:鈣的過量攝取可能增加腎結石的風險,尤其是在缺乏足夠水分的情況下。

補鈣的禁忌與注意事項

- 懷孕或哺乳:正在懷孕或哺乳時需特別注意鈣的攝取。

- 服用其他藥物:包括任何非處方藥,因為這可能影響鈣的吸收或引發相互作用。

- 過敏史:如果曾對類似的鈣補充劑或草本植物過敏,應告知醫師。

- 健康狀況:如有任何疾病、症狀或身體不適的情況,應提前告知醫師。

- 過敏病史:如有食物、染劑、防腐劑或動物的過敏歷史,也應向醫師說明。

其他閱讀過此篇的人,也對這些文章有興趣…

參考資料

- Pravina, Pieste, Didwagh Sayaji, and Mokashi Avinash. “Calcium and its role in human body.” International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences 4.2 (2013): 659-668.

- Cormick, Gabriela, and Jose M. Belizán. “Calcium intake and health.” Nutrients 11.7 (2019): 1606.

- Pu, Fan, Ning Chen, and Shenghui Xue. “Calcium intake, calcium homeostasis and health.” Food Science and Human Wellness 5.1 (2016): 8-16.

- Ciosek, Żaneta, et al. “The effects of calcium, magnesium, phosphorus, fluoride, and lead on bone tissue.” Biomolecules 11.4 (2021): 506.

- Thys-Jacobs, Susan. “Micronutrients and the premenstrual syndrome: the case for calcium.” Journal of the American College of Nutrition 19.2 (2000): 220-227.

- Abdi, Fatemeh, Gity Ozgoli, and Fatemeh Sadat Rahnemaie. “A systematic review of the role of vitamin D and calcium in premenstrual syndrome.” Obstetrics & gynecology science 62.2 (2019): 73-86.

- Han, Dan, et al. “Dietary calcium intake and the risk of metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis.” Scientific reports 9.1 (2019): 1-7.

- Li, Ping, et al. “Effects of calcium supplementation on body weight: a meta-analysis.” The American journal of clinical nutrition 104.5 (2016): 1263-1273.

- https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4248&pid=12285

- https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178

- Trailokya, Abhijit, et al. “Calcium and calcium salts.” Journal of the Association of Physicians of India 65.2 (2017): 100-3.

- Naciu, Anda Mihaela, et al. “Calcium citrate versus calcium carbonate in the management of chronic hypoparathyroidism: a randomised, double‐blind, crossover clinical trial.” Journal of Bone and Mineral Research (2022).

- Gröber, U., et al. “Vitamin K: an old vitamin in a new perspective.” Dermato-endocrinology 6.1 (2014): e968490.

- DeLuccia, Rosemary, et al. “Calcium to Magnesium Ratio Higher Than Optimal Across Age Groups (P10-100-19).” Current Developments in Nutrition 3.Supplement_1 (2019): nzz034-P10.

- Rosanoff, Andrea, Qi Dai, and Sue A. Shapses. “Essential nutrient interactions: does low or suboptimal magnesium status interact with vitamin D and/or calcium status?.” Advances in nutrition 7.1 (2016): 25-43.